浔州故事 评说天朝惆怅久,松林犹带旧时烟 ——评太平天国的是是非非

编辑:网络 来源:桂平大藤峡旅游度假区 时间:2024-09-01 浏览次数:190

孙中山曾自称“洪秀全第二”,并大力宣传太平天国。革命党人借太平天国的事迹反清,一时蔚然成风。对太平天国的赞歌非常之多,甚至称太平天国揭开了中国民主革命的序幕,为辛亥革命铺平了道路。

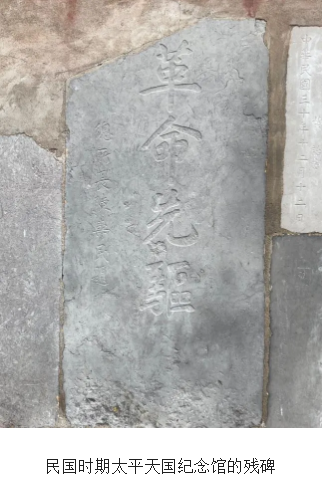

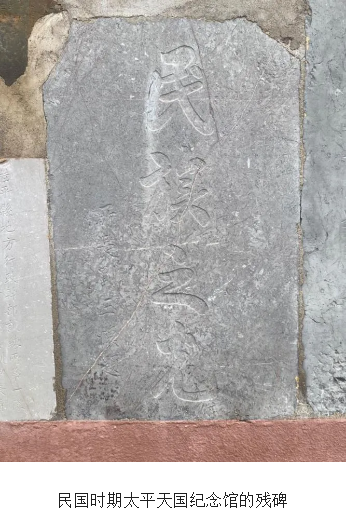

民国时期太平天国纪念馆的残碑

魏星《民国时期广西地区的太平天国纪念活动》和凌宏斌,凌崇征《太平天国纪念堂忆旧》均有记述:1930年起国民党政府将太平天国定义为狭义的民族革命,表示“尊重……通咨各省市转饬不得轻蔑”后,对其加以广泛宣传与传播,广西地区关于太平天国运动的回顾与纪念也日益高涨起来。广西桂平县为太平天国革命运动策源地,该县官绅士商和民众为“景仰前贤史迹,发扬革命精神”,开会商决,拟募款百万元,在该县中山公园内建造“太平天国纪念堂”。早在1942年冬,历史学家简又文与时任中央研究院副研究员罗尔纲同游金田,就曾向该县建议建筑太平天国纪念堂一事,“并望省府方面拨款补助”。按照建筑规划,该堂预计可容二三千人,平时可以作为社会教育和文化事业的中心地点,如演剧、电影、讲演、展览、平民识字班、阅书报地、市民大会堂等事业。

1944年3月29日,位于桂平中山公园的太平天国纪念堂落成。该堂“规范雄伟”,建筑费1800万元,全部两层,建筑面积1000平方米左右。楼上建有图书馆,收藏有关太平天国墨迹书籍数百册,展出太平天国相关文物等。当日桂平举行了隆重而热烈的落成典礼,社会各界名流及桂林文化中心的各路记者云集,参加大会的有1000多人。纪念典礼仪式主要分为以下几个部分:县长朱蕴章报告太平天国纪念堂筹备经过和纪念意义;民厅和第三区署代表等致辞;太平天国史料研究者罗尔纲、梁岵庐做报告;太平天国北王韦昌辉后人做报告等。以纪念革命先烈之名,众人纷纷慷慨陈词抗战必胜,充满热烈活跃的气象。正如简又文所说,在“十九世纪民族大革命的起义处”构筑太平天国纪念堂,足慰先烈英灵,又可为“广西历史上所产生之伟大的民族革命运动”做不朽的纪念,“八桂河山当为生色”。

桂平太平天国纪念堂建立于抗战最艰苦之日,以追溯革命先烈之精神,而激励了民心士气,声名远播。然而落成后不久,当年秋,日军侵犯广西。桂平本非防守之地,乃因日军愤恨当地抗日宣传之故,竟将纪念堂炸毁。昔时之车马繁荣,今日顿成灰烬。市区遭敌焚毁,到处颓垣残栋,“残破之状,尤以……太平天国纪念堂与迎宾馆为最”,令人为之痛惜。抗战胜利后,桂平太平天国纪念堂还曾作为革命文物被列入赔款项。

值得一提的是,纪念堂落成典礼特意定于3月29日黄花节这一日开幕。黄花节作为国民政府公布的黄花岗七十二烈士“革命先烈纪念日”日趋制度化,其每年的宣传要点与宣传大纲亦会根据时局诉求需要而具体规定,该纪念日由此被赋予了独特的历史价值和现实意义。据纪念仪式规定,黄花节当日“全国休假,一律下半旗志哀,正午全国静默五分钟,各地高级党部召集民众大会”,纪念仪式盛大而隆重。在大后方抗战最艰苦的阶段,广西桂平太平天国纪念堂的兴建和与黄花节同日开展的纪念仪式,无疑突出了太平天国运动“反异族”的民族革命色彩,代表了国民政府抗日总动员的精神目标,契合了抗战时期社会民众的心理需求。

新中国革命成功后,毛泽东认为是主体民族解放和抗击外来侵略的英雄,所以用革命史观衡量,太平天国金田起义地址自然被列为全国重点文物保护单位,随后又被广西壮族自治区人民政府设为爱国主义教育基地。近年来,随着红色旅游文化的兴起,国家旅游部门进一步加强了金田起义遗址遗迹的保护与开发。目前,在金田村,一个以金田起义历史博物馆为主体的遗址大景区已初具规模。

但是仍然有很多杂音,历史也在反复。最近北京李自成雕像搬迁回老家和长沙天心阁“太平军魂”雕像的拆除,新闻背后的解读就是,不管是太平军,还是李自成,他们和时代的发展都已不太合适。说是不需要过时了,不如说成是“人心思治”。网络作家肖飞认为,在人心思治的大背景下,这些曾经的暴力符号,自然也就不会受待见。

“四面云山都入眼,万家灯火总关情”这是清代大学者黄兆枚为天心阁提的名联。天心阁盛名于世也引得无数文人墨客竞相吟咏。无论是李自成,还是洪秀全,他们在历史长河中的背影都已经渐渐模糊。

历史在书写他们叱咤风云的时候,背后是无数流离失所的百姓,是无数将士百姓的生命,是无数生灵的涂炭。这个灾难我们每几百年就要来一次。对于胜利者,从来都是只做了两件事,一是打天下,二是防着老百姓造反。历史总是惊人的相似重复。

辛亥革命一百周年纪念时间,腾讯网历史频道曾推出《转型中国(1864-1949)》系列策划,尝试追寻这样一个命题:“辛亥年,她从何处来?又向何处去?”能够解读成为另外一个命题---“现代中国,她从何处来?又向何处去?”中国社会科学院历史理论研究所研究员夏春涛在《太平天国再评价---金田起义170周年之反思》一文中,尝试结合太平天国史学史和有关史实,对相关历史思潮,社会思潮的演变及最新动态进行梳理评析。百余年来,关于太平天国的评价屡有变化,特别是近三十年,与过去溢美之词相反,学界开始出现把洪秀全和太平天国“妖魔化”,一味美化曾国藩和湘军的偏向,形成一种社会思潮。关于太平天国和洪秀全的评价如此大起大落,在中国近代史各专题和人物研究中绝无仅有。北京大学历史系研究员、助理教授刘晨就注意到了这一太平天国研究的吊诡之像,他的新著《太平天国社会史》一书从太平天国代表了谁?这一基本问题出发,通过关注太平天国和江南地区农民的互动关系,尤其是太平天国与民众的对立(即反抗反抗者)这一层面来梳理民众反抗太平天国这一传统史学研究忽视的历史现象。进而全面认知太平天国何以“瞬间烟消云散,黯然退出历史舞台”的根源,更加理性探讨太平天国的历史地位。所以在中国历史上,太平天国肯定是一个怎样评价都不算过份的事情,太平天国在历史书上就有一个非常平实中性的词,就是民变或叛乱,英文是rebellion。所以他没有那么好,也没有那么坏,古代丛林社会,没有今天所提出的先立后破的新词,战争确实给经济和人口造成很大的破坏,但是如果不破坏,今天我们大家或许还留着辫子。我们只能从起事、矛盾、西方异化色彩和警示等等来认识这段历史的特殊存在。

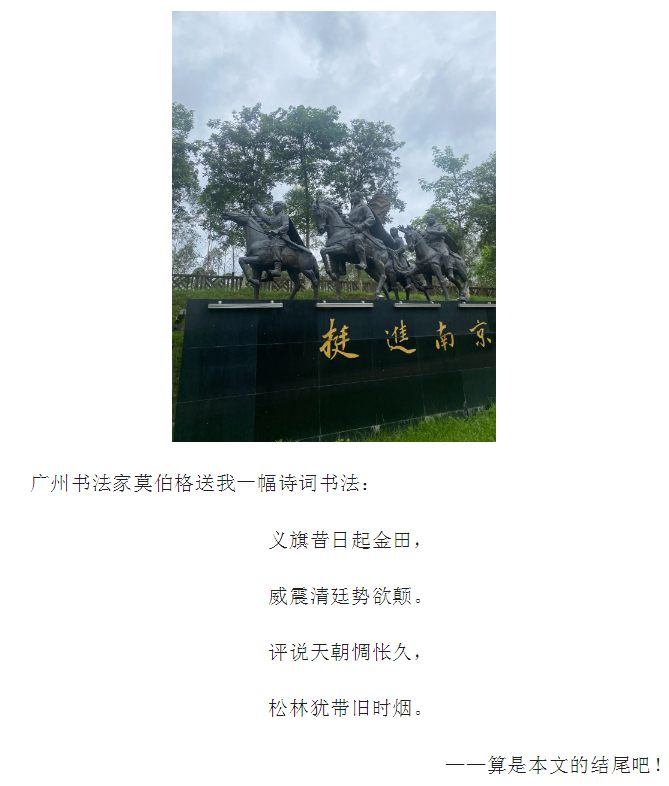

特别是我们在太平天国的发源地,站在金田起义雕像下,我们不得不思考这样一个问题:人类早期塑像都是图腾或者神灵,佛陀早期教义也是不主张造像的。塑像是一种崇拜,有精神膜拜和精神象征的力量,尤其是高大威武或者俯视天下苍生,令人匍匐在地,从人性的角度看历史人物的塑像本来就不该立,王侯将相,宁有种乎!一切皆凡人,众生平等!高高在上的塑像,从艺术的角度看,见仁见智,见山见水,至少还是一个地标!